(旅行)倉吉プチ散策

令和5(2023)年6月16日(金) 10:10AM

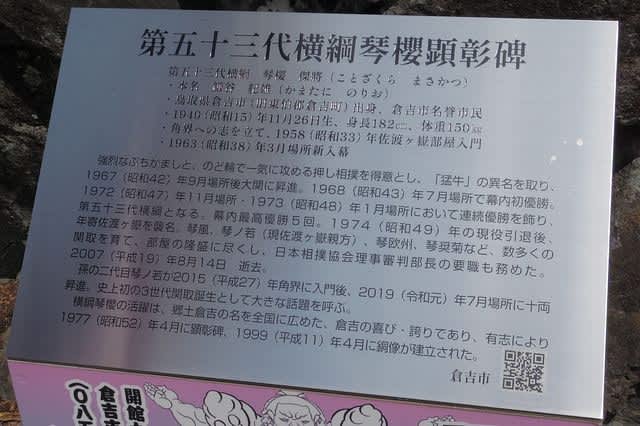

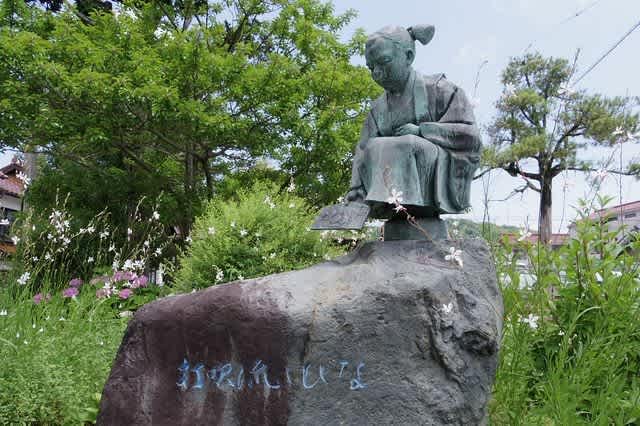

観光バスは「琴桜・赤瓦観光バス回転広場」と言う駐車場に着き、その横にこの像がある。こちらは琴櫻と表記してある。私が小学生か中学生の頃に横綱になった。父親は贔屓にしてたな。雲竜型が多い中、琴櫻は不知火型の土俵入りだった。悲運の不知火と言われていた。実際、遅く横綱になった琴櫻は3度の優勝にとどまった。けが無くもっと早く綱を巻いていたら変わっていただろうに。横綱になって一度優勝できたのは良かったと親父がよく言っていた。綱を巻いて一度も優勝できなかったら悔いが残った(&世間の目も冷たかった)だろうから。

この人もだけど、育てた琴風も、インタビューとか聞いたら実に良い人間性を感じることが多かった。早くに亡くなったのは残念。お相撲さんは長生きしないからね。

最初に出迎えてくれるのはこの道しるべ。マンホールの蓋のように地面にあるのだけど、ただの道しるべで取り外したりはできないように見える。

とがった草のように見えるのは千刃こぎ。稲こき千刃が正しいのだろうか。田舎ではこぎと言っていたように覚えているが、こきが正しいようだ。ネットによると『稲の穂先から籾(もみ)を落とす「脱穀(だっこく)」は、江戸時代に発明された「千歯扱き(せんばこき)」によって大いにはかどるようになりました。以降、足踏脱穀機、動力脱穀機へと進歩していきます。』だそうだ。

倉吉白壁土蔵群観光案内所の建物。昔はラムネ屋だった?みたいで、その片鱗が見える。倉吉は上を見るのが楽しい。

駐車場の北にあり、きれいなトイレもあるので便利だ。

その入り口にある恵比寿さん。にっこりと笑顔でさするといいらしい。触ってはダメというところが多い中、倉吉はいいな。

こけしじゃ無くて「はこた人形(はこーさん)」。江戸時代から伝わる張り子の人形。子どもが無事に成長することを願って作られたものらしい。あの頃って大人になれずに死んでいった子どもが多かったからね。七五三も、3歳(数えで2歳?)まで生きていたら良かったと祝い、5歳まで生きたら嬉しくて祝い、7歳まで生きていたら、この子はひょっとしたら大人まで(死なずに)生きていられるかもと祝ったと聞いた。昔は命が儚かった。

ちょっと歩くと元帥酒造がある。

色紙が見えるだろうか。

歴代の総理から送られたもの。現岸田さんをはじめ、菅さん、安部さん、達筆すぎて読めないのは字の上手い麻生閣下だろうか。

サミットの時にも使われたのか。陛下もたしなまれているようだが、確かかどうかは分からない。

京都と同じように、間口の広さで税がかかったようで、倉吉の古屋はいわゆる「鰻の寝床」になっている。

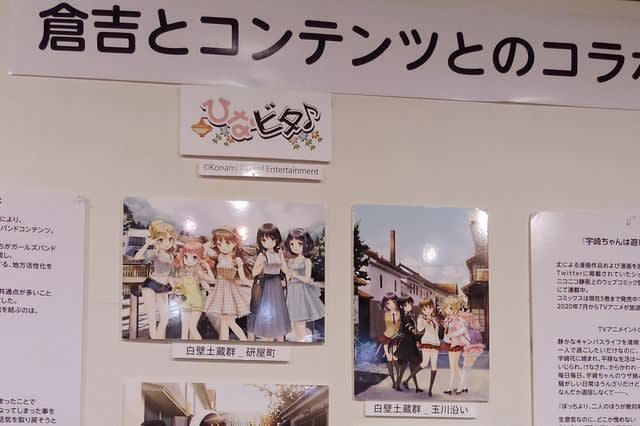

どこに行っても可愛い女の子の絵があるので訊いたら、倉吉をPRするためのアニメコラボみたい。ネットなら詳細が分かるだろう。

これが倉吉の名品千刃扱き。一見簡単な構造に見えるけど、どう取り付けるかがその性能を左右するようで、倉吉のは「名品」なそうだ。

名品と言えば、石州瓦。この赤っぽい瓦は凍害に強く、雪の降る寒冷地方ではこの瓦でないと。

うちの親父は建築業だったが、『どこのともしれん安い瓦で拭くと、冬寒い時に夜中「ピシッピシッ」と音がしてな。何の音かと思ったら瓦が(ひびが入って)割れとるんじゃ。石州はそんなことにゃぁならんけん。』と言っていた。寒い地方ではこの瓦でないとね。

寒い地方での瓦の特徴。所々に引っかかりがある。雪の降らない私の地方の屋根にはこんなものはない。

この模様は何か分かりますかと言うので、カニでしょと言うと、『唐草です』とのこと。外国にも唐草を用いた模様が散見されるようだ。※唐草模様とは、泥棒が持っている風呂敷の模様のこと

唐草文様(からくさもんよう)、唐草文(からくさもん) とは、葉や茎、または蔓植物が伸びたり絡んだりした形を図案化した植物文様の、日本での呼称である。唐草と言う植物の呼称ではない。Wikiより

てっぺんに石が置いてあるけど、時代劇などで火事の時、纏を持った火消しが屋根の上で鼓舞しているけど、ここに立ってるのだそうだ。この石、貴重で、他の地区には持ち出せなかったみたい。

上を見たら楽しいと書いたけど、

軒下を見ると時代が分かるようだ。古い時代のものは凝っているし美しい。実用以外の粋があるね。

これは逆に悲しい。窓の下と上に短く突き出た鉄棒がある。これは「ここにあった鉄格子を切った後」だそうだ。戦争の時に供出で鉄砲の弾になったのだとか。

さらに建物をよく見ると高さが違う。江戸時代の建物は「武士を上から見下ろしたらいけない」から低く、二階は「ここは倉庫(物置)ですよという体だった」そうだ。実際は違っていただろうけど。木造三階建ての建物もありましたよ。

歴史ある町では一年中飾っているところも多い。こういうのを見ると古くからの町なんだなぁと感じる。

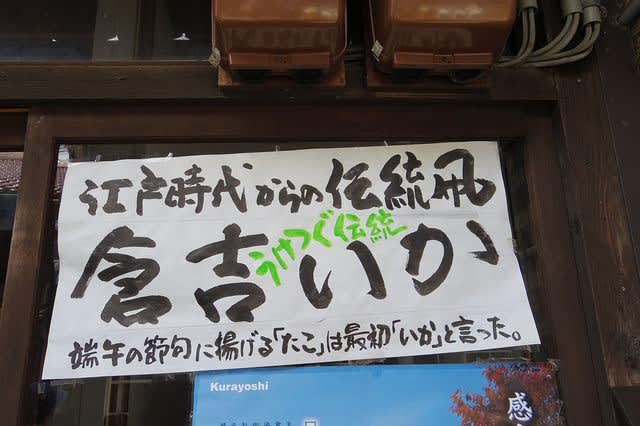

へぇ、しらなかった。そういえばサメのこともワニって言うし。古い言葉は楽しい。

その店の中。一緒に行ったおばさまたちも写り込んでいる。

たぶん今回で一番貴重だったのがこのガラスを見られたこと。昔のぎやまんもそうだけど、今のガラスのように真っ平らに作れなかったから、波打ったようになっている。泡が残っていることもある。冷える時の表面と中の温度差でこうなるようだ。これ、もし壊したら大金かかるよ。

看板も楽しい。ここは醤油屋さん。なるほど。

こういう場所にはこういう看板が良い。私たちにとっての看板は、ホーローのやつで大村崑ちゃんのオロナミンCか、ボンカレーだったな。

ここが有名な風景。右側の倉が商人の町、左側の道の方が職人の町だそうだ。職人の町で火事が起きたら、この水を倉の板塀にかけ、ここで火事を止め防いだらしい。

『倉には貴重な(財産もの)物が入っているから、普通は橋なんて架けない。橋があるってことは倉吉が平和な町だったと言うことではないでしょうか。』とはガイドの言葉。暮らし良しから倉吉になったと言う話もあるそうだ。

歴史的な建物だけじゃ無く、こういう何気ない風景も美しい。ここを手をつないだ母子が歩いていたら心安まる風景になるだろう。

庶民も生き生きと生活していたのでは無いだろうか。普通は紋は武家のものみたいだけど、これは商人(?)町(?)の紋みたい。たとえば提灯にこの紋を書いて、あぁどこどこのなだって分かったようだ。

流し雛の風習が残っているのだろうか。詳しくは聞けなかった。

左から2番目の少し低い狭い間口の建物が元駄菓子屋で、寅さんの映画のロケに使われたのだそうだ。ここの2階で駄菓子屋のおばあちゃんと寅さん、ヒロインが川の字で寝たシーンに使われたとか。山田洋次さんがこのおばあちゃんと意気投合してそうなったらしい。

見るところは限りない。宇崎ちゃんの聖地巡礼もあるのだろうか。

ここのもう一つの魅力は多くの神様

さすらせて貰いました。どうか幸せになりますように。

ガイドの説明も含めて1時間半ほどじゃ回りきれません。次に行くことが出来たら少なくとも3時間は滞在したい。琴櫻記念館にも行きたかったし醤油アイスも食べたかった。文化財に指定されている建物もあるようだし、南総里見八犬伝のモデルになった公と家臣の墓もある。そこにも行ってみたかった。あの羽衣伝説の残る山がここを見守ってくれている。あの話ももっと聞きたかった。良い町です、ホント。

さらに特筆すべきは買い物。三色串団子(銘菓の名にふさわしい味でした)をはじめとして買いたいものばかり。時間があったらと悔いが残る。

さて入り口に帰ってきて以上おしまい。楽しい散策でした。

2023/06/16 11:45AM

おまけ:望湖楼の水上温泉

食事をしたところの、湖を望むことのできる温泉。高い方が女湯、左下の低い方が男湯。

このテラスを歩いて行けるなんて嬉しいね。

どこにもいるゆるキャラ。はわい温泉なので、アロハと温泉卵で作ったんだろう。まぁ今はどこに行ってもゆるキャラがあるからな・・。

コメント

コメントを投稿